Introduzione - Guida Storica

Benvenuti nella Guida online di Pariana.

Vogliamo riuscire a far cogliere appieno a chi viene e Pariana o solamente la vede da Google Maps, girando dal satellite, l’identità profonda di questo Borgo della Montagna Lucchese, attraverso testi, immagini, suggestioni, sollecitazioni.

Come si capisce la storia di un borgo?

La si capisce cogliendo gli aspetti di base, fondamentali del ruolo che quella comunità aveva nel suo territorio, intendendo come territorio quella vastissima area italiana che era il terreno di azione costante della Città che ha ispirato e costruito la storia anche della montagna e cioè Lucca. Certo c’è una storia più antica ma crediamo che si debba iniziare a scrivere da quando Pariana si è sviluppata come castello, chiesa, borgo e cioè dal Medioevo. Quando appare, avanzo l’ipotesi, come terra nuova. E cioè quelle terre che uno Stato-Città, come Lucca, Pisa, Firenze, crearono dal nulla (o sviluppando piccoli nuclei preesistenti) soprattutto per avere avamposti fortificati –specialmente in prossimità dei confini– e strutture utili alla sua economia. E, in quel tempo, Lucca era il centro della Toscana.

Lucca è stata, dal XII al XV secolo, il faro politico, economico, sociale e culturale del suo contado e della sua montagna. La sua potenza si basava sulla ricchezza che scaturiva soprattutto dallo sviluppo di un’attività produttiva che la città seppe attivare e far crescere, ad un certo momento della sua storia: la produzione della Seta. Quel tessuto, con tutto quello che c’era prima e dopo, fu la svolta.

Lucca divenne una potenza mondiale, in collegamento dall’estremo oriente e coste nordafricane (da dove veniva la seta greggia) alle città dell’occidente i cui regnanti, cardinali, vescovi, prelati, nobili e ricchi borghesi ambivano a vestire di seta, la nuova meraviglia. E così, i produttori, tessitori, tintori e così via di Lucca crearono società imprenditoriali (la Societas Ricciardorum è la più nota, creata da Ricciardo, un semplice tintore) che divennero talmente ricche da poter finanziare i Re di Francia, d’Inghilterra, di Spagna, il Vaticano e le Curie di ogni dove in Europa.

E portò i mercanti lucchesi ad insediarsi in ogni città commerciale d’Europa, da Londra, a Parigi, a Bruges, a Genova, a Venezia creando ovunque quartieri dedicati a Santa Croce, il Volto Santo, loro simbolo principale. Un giro d’affari impressionante che trasformò l’intero territorio che dalle città toscane di Lucca e Firenze si collegava al mare Tirreno, a Pisa, a Genova ed alle città della Padania, da Parma, a Reggio, Modena, Bologna, Mantova, Milano, Venezia.

Il sistema produttivo della seta si spalmò su tutto il territorio attraverso un meccanismo organizzativo per cui le grandi famiglie produttrici cittadine davano a tessere il filato a centinaia, migliaia di donne soprattutto sparse nel contado e nella montagna lucchese e ciò determinò una ricchezza diffusa nel territorio.

La pratica di delocalizzare nella montagna alcune attività era diffusa laddove la montagna forniva manodopera o risorse energetiche che nella città e nella piana non esistevano. Oltre la lavorazione della seta e del tessile, una seconda attività estremamente importante era la prima lavorazione del minerale di ferro che, nell’area di Pariana e Villa Basilica, produsse anche la singolarissima specializzazione nella produzione di spade, coltelli, armi da taglio ma il grosso del lavoro era la fusione del ferro e la produzione di semilavorati che tornavano poi alle botteghe artigiane e ferriere urbane.

Ciò perché nella montagna c’era abbondanza di boschi per fare carbone da fornace e di corsi d’acqua ripidi che fornivano energia idraulica per battere i magli. Le stesse motivazioni portarono allo sviluppo –tutto locale– della produzione della carta lungo il fiume Pescia che, ancora oggi, sono una caratteristica strutturale del territorio.

E poi, lo spostamento e lavorazione della pietra calcarea per fare corbane e fornaci da calce richiesta con forza durante le fasi di espansione urbana. Per la stessa motivazione si aprirono nella montagna cave di pietra (da Pietrabuona, toponimo chiarissimo, a Matraia, a Vellano, a Calamecca, dove gli affioramenti di pietra arenaria sono evidenti e potenti –anche a Pariana– che espressero anche maestri costruttori come i Calamech di Calamecca, attivi a Carrara e Messina).

E poi produzione di carbone e di legna da ardere per riscaldamento e le attività artigiane urbane nonché di abeti per fare remi, alberi o altri pezzi per cantieri navali. E ancora, la città necessitava di pellame per far cuoio da scarpe, cinte, pulegge o pellicce da indossare.

Infine, ma in primo luogo, si aggiungeva la forte richiesta della città ai contadini della montagna e campagna di prodotti agroalimentari per sfamare i cittadini con grandi quantità quotidiane di grano, carne, formaggi, ortaggi, ecc. E la pastorizia produsse la necessità di spostamenti stagionali con la transumanza che usava ampiamente la Via di Pizzorna e la montagna lucchese e pistoiese ma anche le società (soccide) per tenere al pascolo le greggi.

Non può sfuggire che tutta questa attività realizzabile nella montagna dava ad essa un ruolo produttivo centrale e ben più ampio di quanto non si possa capire oggi che le nostre comunità sono in forte crisi sia di abitanti che di lavoro locale. Era un altro mondo.

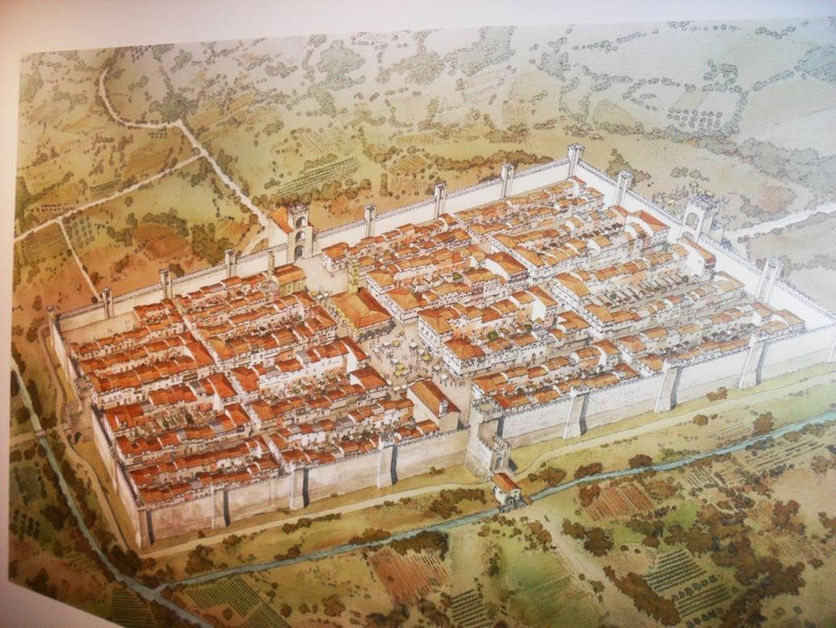

Non solo, questa attività richiedeva un grande movimento di merci, animali da soma (muli soprattutto) e vetturali, cioè gli uomini che accompagnavano le carovane e gobbie (coppie) di muli lungo le mulattiere, così, per ovvi motivi, chiamate. E il movimento di merci richiede una struttura di ricovero e ospitalità ogni notte e dunque, aree ospitaliere, caravanserragli (spazi chiusi da mura necessari per il ricovero di merci, bestie e uomini) dovevano esserci ad una distanza di 25 kilometri circa (lo spazio medio di una giornata di cammino) una dall’altra.

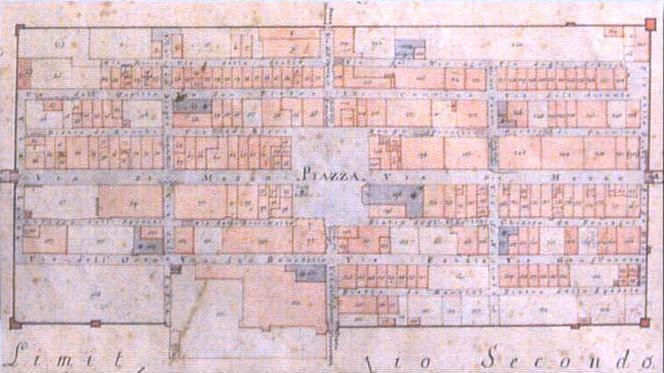

Pariana appare proprio questo: una terra nuova, caravanserraglio fra la Piana di Lucca, Pistoia, Firenze e il Ponte alla Maddalena di Borgo a Mozzano e i passi nell’area della montagna pistoiese. La sua struttura urbanistica lo rivela con chiarezza: una terra quadrangolare regolare, con quattro o due vie perpendicolari che davano su porte, quattro o due che fossero, chiusa da mura e con una piazza al centro, con fontana.

Qui di seguito, Pariana ed altre terre nuove di diversa dominazione, lucchese o fiorentina.

Dunque, non ci può stupire se E. Bratchell, nel suo Lucca Medievale, evidenzia un ruolo di primo piano per il territorio del plebanato di Villa Basilica, di cui Pariana fece sempre parte, e della Vicaria, ancora di Villa, che comprendeva — come di consueto — anche Pariana.

Bratchell poté scriverlo perché il territorio di Pariana e il borgo stesso si trovarono, in più fasi della storia, lungo una direttrice di movimento delle merci, alla quale Pariana fu funzionale. Nel sistema elaborato e vasto di trasporto e ricovero dell’economia lucchese, e poi fiorentina, le località individuate come punti di ricovero erano quelle più fortunate, perché ciò significava una ricchezza ben maggiore rispetto ad altre comunità.

Ma per dimostrare che Pariana sia stata davvero una località funzionale nell’ambito di una via di transito, è necessario che vi fosse una strada strategica e importante.