SCHEDE TEMATICHE

In questa parte della Guida di Pariana sono inserite Schede su temi singoli.

Una singolare curiosità –che manifesta in che cosa consista il lavoro del ricercatore storico– è quella che ci deriva dal confronto fra questi due documenti: il primo è un atto sottoscritto con il suo monogramma –evidenziato a lato– da Matilde di Canossa, nel 1077, in cui si dice che è stato rogato in Pappiana, scritto nel modo che si vede. Tuttavia, il secondo documento, di oltre cento anni dopo, il 1196, riporta la parola Pariana che è assai simile. Il dubbio è sulla lettera “p” o “r”. Nel documento matildico, alla prima vista, appare una “p”, da cui Papiana, ma il tratto di penna del notaio che rogò quell’atto e che trasformerebbe la “r” in “p” potrebbe essere la continuazione del gambetto della “i” che segue quella lettera. Non è da escludere ma da tenere come indizio, in attesa di una eventuale conferma o smentita, questa notazione.

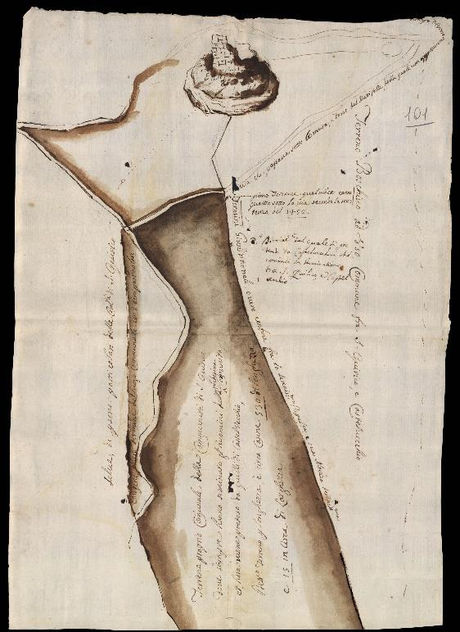

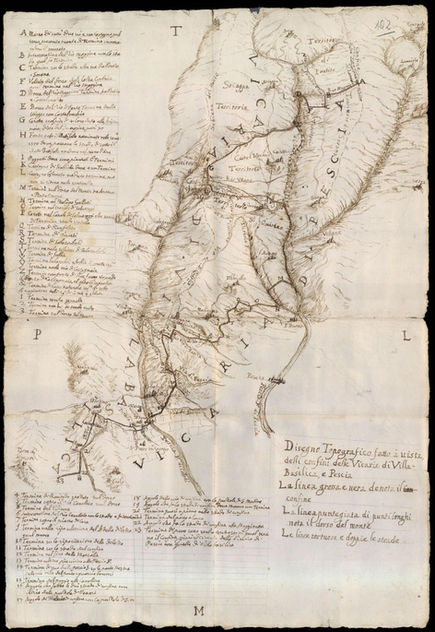

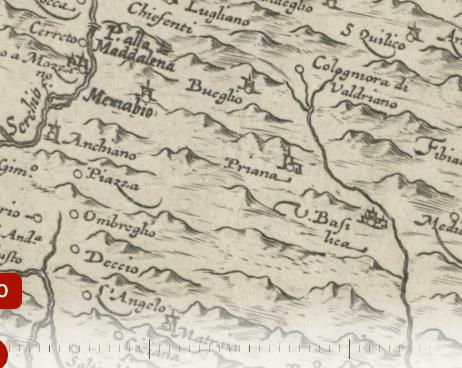

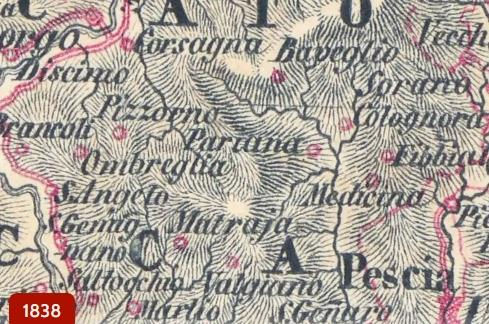

È interessante notare, nelle mappe storiche, come ritorni l’immagine di una fortificazione –che poi divenne un toponimo– chiamata Battifolle, che era sul crinale verso la Val di Lima e l’Appennino pistoiese e che, nelle mappe, appare distrutto.

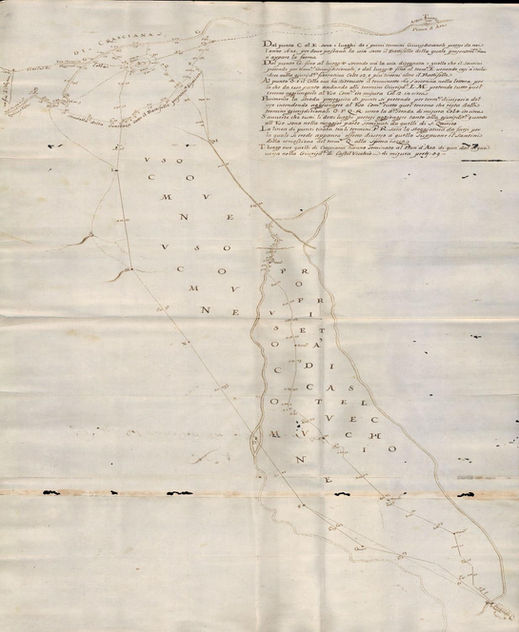

Altro elemento molto significativo del rapporto fra le comunità e borghi è dato dal toponimo Monte dell’Uso. Compare essere un territorio –a confine addirittura fra due Stati, Lucca e Firenze– che è comune, cioè può essere usato dalle comunità che stanno sulle falde di quel monte. È la continuazione dei compasqua, pascoli in comune, cioè terre sui crinali che venivano lasciate all’uso comune delle popolazioni confinanti sui diversi versanti del monte.

Oggi sono alla base degli Usi Civici, in cui la parola “uso” indica proprio la possibilità –regolamentata– di usare collettivamente delle terre che, per questo, erano di “non proprietà” e non alienabili ma appartenenti in perpetuo alle popolazioni in forma collettiva. Da cui derivavano i diritti di legnatico, pascatico, erbatico, e così via: usi comuni, civici.

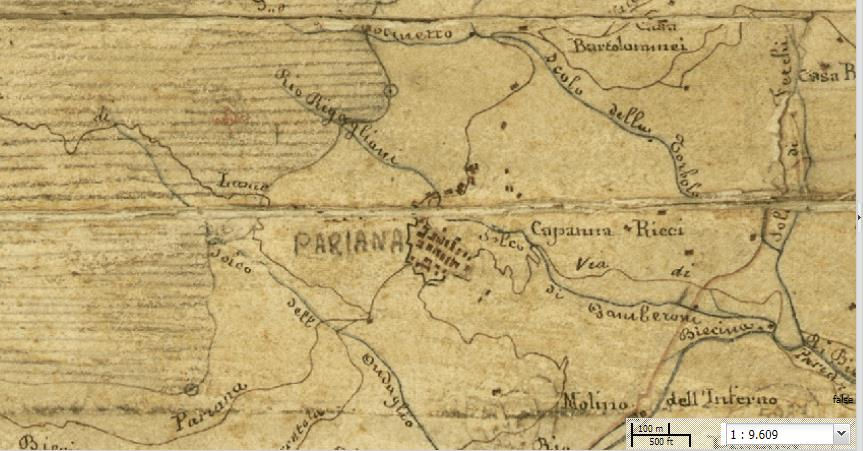

Si richiama che Pariana, nel 1544, aveva ben 1600 ettari di terre comunali. Un bel ricordo del modo di vita antico nella montagna.

Pariana ha dato i natali o ha ospitato più persone che hanno avuto un ruolo in campo religioso nella vita del territorio e della Città di Lucca.

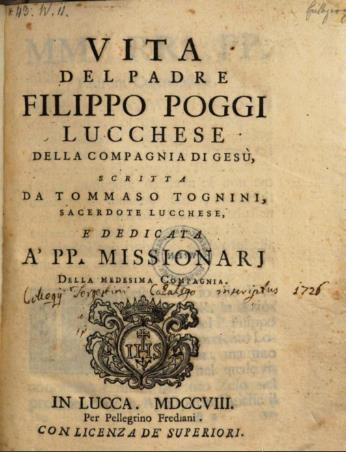

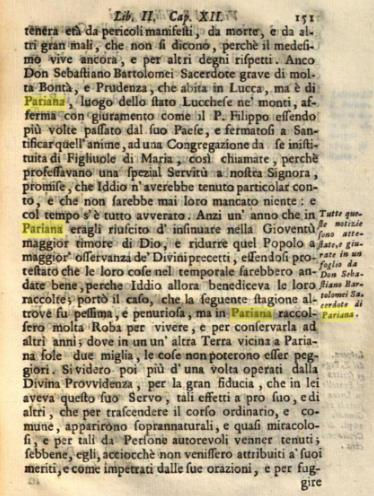

Ricordiamo Don Sebastiano Bartolomei di Pariana che ci fa conoscere Padre Filippo Poggi della Compagnia di Gesù che, nel clima della Controriforma, fu spesso a Pariana dove predicò più volte, soprattutto alle ragazze, e dove ebbe varie vicissitudini qui riportate. Più vicino a noi nel tempo, ricordiamo la Beata Maria Domenica Brun Barbantini, nata a Pariana nel 1789. Ella dedicò la sua vita ad opere caritatevoli e soprattutto nel campo dell’educazione giovanile. In questo campo fondò a Lucca il Monastero della Visitazione, con scuola che ancora oggi esiste ed è comunemente detta “Le Barbantini”.

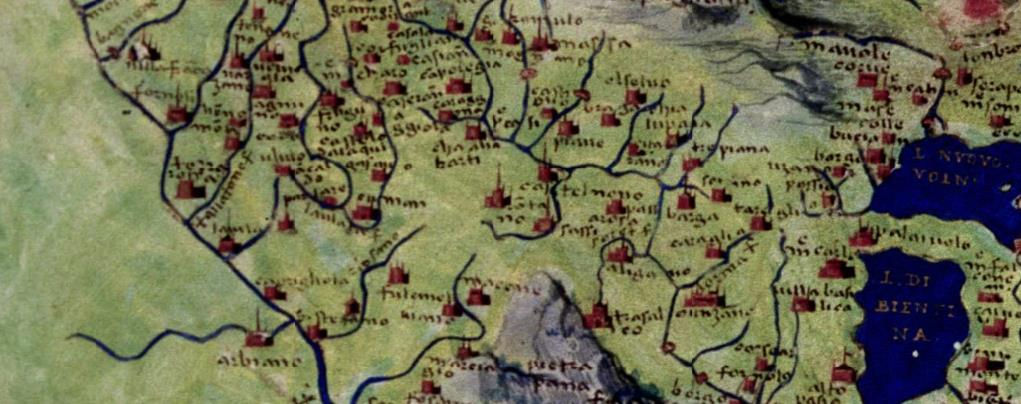

Ci sono, dal ‘500, mappe che ritraggono il territorio. In alcune è presente l’indicazione di Pariana, in altre –le più generali ed ampie– si ricorda solo Villa Basilica ad indicare il Plebanato e la Vicaria.

A chi arriva a Pariana si para davanti, all’ingresso del paese, un cartello con su scritto: Pariana il paese della Palla elastica. È un gioco antichissimo, praticato come Palla al tetto fin dai Romani e di cui si hanno notizie come Gioco del Pallone, nel XVIII secolo. I Pariani vanno infatti ben fieri di questo gioco che è un loro segno identitario.

Il cavaliere Gonzello da Pariana

Scritto da Angelo Quilici, il romanzo storico –ambientato nel XV secolo- vede come protagonista il Cavaliere Gonzello figlio del borgo di Pariana, terra di spade e di combattenti. Il nome “Gonzello” ritorna in alcuni documenti: nel 1265 si cita un Gonzello di Poggio, nel 1324 un Gonzello Gonzaga Vicario di Lucca e Cinzio Violante ci dice di un Gonzello dei Nobili di Pescia e Calamecca.

E’ probabile che da questi ricordi documentari sia uscito il nome del Cavaliere (che Vittorio Flosi ha splendidamente ricostruito nella immagine che segue).

La storia di Lucrezia Malpigli in Buonvisi: ha ispirato il Manzoni?

Storia tragica e violenta anche quella di Lucrezia Malpigli sposata in Buonvisi, una delle famiglie lucchesi più facoltose ed abbienti di Lucca. Donna bellissima, a quanto si sa, tramò per far uccidere il marito Lelio Buonvisi da cui si scatenò un caso poliziesco fortissimo, data la posizione sociale della vittima. Uno dei sicari fu un Nicolao da Pariana, che operò su incarico –pare di un Arnolfini.

Ma la sua storia non finì qui perché, chiusa in convento –per sfuggire al Tribunale Civile– fu protagonista nel chiostro di uno scandalo che fa pensare proprio alla Monaca di Monza (c’è chi pensa che Alessandro Manzoni si sia ispirato a questo caso), attivando una relazione amorosa in cui fu coinvolto un pittore di Pariana, Francesco Passeri, una famiglia importante nel paese nel ‘500-‘600.

Esiste un’interessante raccolta di stornelli e quartine, d’amore, licenziose, ironiche di Pariana nell’opera Il Propugnatore.