La montagna di Pariana e le sue attività

Tuttavia la montagna non è sempre pacifica e gli scontri della città si riverberano anche fuori delle mura, sovente prendendo a motivo la contrapposizione fra guelfi e ghibellini, bianchi e neri o, come nel ‘500, fra “taliani e franzesi” come scrisse Ludovico Ariosto nelle sue Lettere al Duca di Modena. E, dalle lettere del Guinigi, abbiamo informazione anche su disordini di gruppi che, in lotta per il controllo delle attività di transito ed economiche fiorenti nella montagna, vengono sovente alle armi. Così nel 1413 sappiamo di uno scontro interno a Pariana, dove alcuni fuoriusciti –probabilmente banditi dal Comune di Pariana– vagano nella montagna armati. E si fa il nome di Piero Bartoli e suoi sette compagni (una banda armata come le tante che conobbe l’Ariosto come i banditi di Garfagnana).

Un gruppo di Pariani delinquenti, uccisori di fanciulli e rei di altri delitti, si aggira indisturbato a Pescia e dintorni e, come scrive da Pariana Giovanni da Milano, voleva forse ardere il Castello di Pariana. Anche E. Bratchell richiama (ASL Capitano del contado, 31) questi sediziosi dandone il numero di 8.

Ma più avanti si nota che forse non erano fuoriusciti da Pariana ma non residenti là. Tuttavia la situazione è evidentemente disordinata come accadeva nella confinante Garfagnana di Ariosto. Tuttavia, non possiamo leggere queste vicende se non all’interno di una società dinamica, anche nella montagna, e ricca di denaro come di opportunità di far fortuna. Da ciò lo sviluppo di poteri locali che controllavano –in quanto presenti sul territorio, gestori dell’ospitalità, fornitori di mezzi di trasporto– i traffici localmente. Senza il ruolo e l’appoggio di questi ceti maggiorenti dei borghi locali la logistica dei traffici non sarebbe stata possibile.

D’altro canto, la dimensione dell’attività produttiva e dei transiti nell’area di Villa Basilica e Pariana è davvero eccezionale, cioè un’eccezione. M. E. Bratchell ha evidenziato con P. Pelù, come sia soprattutto per la seta –che era il prodotto più ricco e pregiato– tale dimensione di affari. Le lettere mostrano uno spaccato della vita locale ai primi del ‘400, che comunque continua indisturbata, nonostante alcuni fatti truci, dandoci anche i nomi di alcuni Pariani illustri quali Giovanni Massei, Ciomeo di Bonaiuti, Giovanni di Bonanno, Arrigo Doni, Bartolomeo Chelli, Biagio Bonansegna, Antonio Arrighi, Nicolao Massenti e il già citato Piero Bartoli.

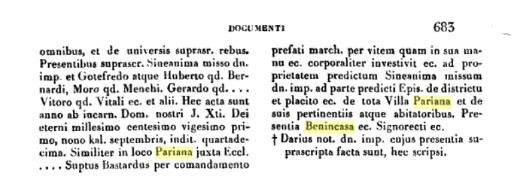

Ma soprattutto e sopra tutti, si rimarca la figura di Bartolomeo Benincasa che ebbe un ruolo centrale nella produzione e commercio della seta fra la fine del ‘300 e il ‘400 e che parrebbe addirittura essere membro di una famiglia di Pariani già presente nel 1121, come recita il documento sotto:

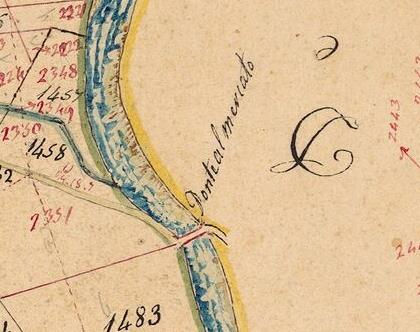

Si tratta dei nomi di famiglie possidenti e ricche di questa comunità che, in virtù della loro ricchezza, costruiscono case, torri e palazzi ed hanno ruoli di potere nella comunità e sue magistrature (uffici del potere), comprese le figure del parroco, del medico, del notaio. Un’attività produttiva e commerciale ben delineata simbolicamente nel toponimo Ponte del Mercato, incrocio di strade cui confluivano da terre lucchesi e fiorentine.

CASTORE, CATASTO NUOVO DI LUCCA, PONTE AL MERCATO

L’immagine di Siena del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti, con le dovute differenze di dimensione –là è città, qui è montagna– mostrano questo mondo attivo e vivace di traffici, lavoro, contatti umani, relazioni, sia dentro le mura che fuori di esse in una osmosi vitale fra campagna e città, assolutamente necessarie sia per l’una che per l’altra.