Le attività produttive principali: la seta e il ferro

Il ferro.

Si richiama dall’opera fondamentale Lucca Medievale di M.E. Bratchell che parla di un giro di affari per grandi “quantità di ferro (a volte un migliaio o 1.000 libbre) inviate a Firenze. Ma il ferro veniva anche importato a Villa Basilica per fornire la produzione specializzata di spade e altri strumenti di guerra (insieme a coltelli e strumenti agricoli). Alcuni potrebbero essere stati estratti localmente; alcuni provenivano dalla vicina Pescia e, soprattutto, da Pietrabuona. Alla fine del XIV secolo, il ferro fu importato anche a Villa Basilica da Gello nel vicariato di Coreglia; Altre 34 furono acquistate a Borgo a Mozzano. Le esportazioni di ferro da Borgo a Mozzano a Villa Basilica continuarono a figurare nella gabella locale (di Villa Basilica) a metà del XV secolo, anche se forse non in modo così prominente. Parte del ferro proveniente dai vicariati lucchesi di Gallicano e Coreglia potrebbe essere stato estratto in Garfagnana, anche se all'inizio del XV secolo (come in precedenza) quantità significative di ferro venivano inviate al vicariato di Coreglia. (p. 176).

Naturalmente, l’attività di fusione e di battitura a maglio e poi su incudine era fatta direttamente nella montagna in una fabbrica diffusa e disseminata (come scrisse P. Pelù) nei vari borghi e luoghi dove c’era legna e carbone da ardere e corsi d’acqua scoscesi per far andare i magli. Ma non cio sfugge che la movimentazione da e per Villa Basilica utilizzasse la Strada di Pizzorna e il borgo di Pariana.

La Seta.

La seta era il prodotto più pregiato nell’economia del territorio lucchese e la sua lavorazione appare diffusa e disseminata come quella del ferro (ed altre citate). L’area di Villa Basilica –come rivelano i registri delle Gabelle, cioè i pedaggi che mostrano il passaggio dei carichi– danno un quadro impensabile oggi di quell’attività. Nel territorio erano piantagioni di gelso per alimentare i bachi e le donne erano quelle che gestivano gran parte delle operazioni. Si allevavano soprattutto i bachi (i filugelli) che poi venivano trasportati a Lucca o altrove, ma appare una produzione anche locale di seta e soprattutto di tessitura delle stoffe.

L’unica donna che compare in questi affari, Riccuccia Tingucci, a Villa Basilica produceva tessuti che poi vendeva nell’area di Montecarlo.

Si richiama da P. Pelù (La sericoltura garfagnina a Lucca nel tardo medioevo e parte del Cinquecento) quanto segue:

Le unità operative decentrate, quali specializzate nella trattura, quali nella filatura, quali nella fabbricazione di veli o nell’allevamento dei filugelli, furono Gallicano, Sillico, Castelnuovo, Castiglione, Cicerana, Pariana, Oneta, Anchiano, Trassilica, San Pellegrino e, infine, Villa Basilica (…) che quasi sempre fece da filtro fra la valle e le aziende lucchesi (p. 350).

Ma Pariana appare, dopo Villa Basilica, il borgo che più di ogni altro lavora in loco la seta (di cui Bartolomeo Benincasa fu il protagonista, come abbiamo veduto).

Per dare un’idea della dimensione della produzione si indicano di seguito alcuni dati:

Nel 1398, dall’area di Villa Basilica provennero libbre 2717 di bachi da seta, libbre 82 di filugello bianco, libbre 3071 di seta cruda da veli ed altro, libbre 475 di seta leale.

Nota: una libbra lucchese era kg 0,33. Con tre libbre si faceva un kilogrammo.

Pariana fu coinvolta, negli anni 1389, 1398, 1399, 1405, 1406 (dati dei registri studiati della Gabelle), in questo traffico di seta come segue:

Da Castelnuovo a Pariana libbre 140 di filugello per trarre e filare.

SARTI AL LAVORO

Bartolomeo Benincasa, già citato, libbre 70 di filugello da Castelnuovo. Per trarre e filare. Bartolomeo di Benincasa, libbre 100 da Gallicano a Pariana per trarre e filare. Ancora Bartolomeo Benincasa, libbre 180 di filugello per trarre e filare da Castelnuovo a Pariana. Solo nel 1406 si movimentano lungo la strada di Pizzorna –e dunque passano in tutto o in parte da Pariana– 3709 libbre fra seta e filugelli.

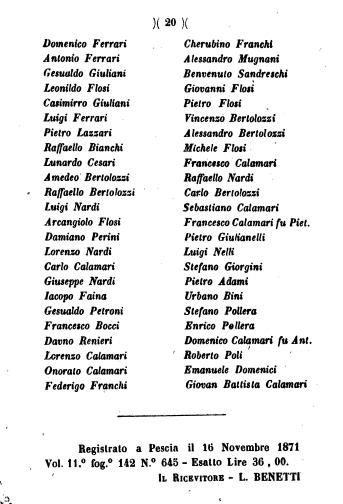

La carta.

Dire carta a Villa Basilica e Pariana è dire un’ovvietà. Fu ed è un centro cartario di primissimo ordine in Lucchesia e Toscana. Anche questa produzione si sviluppò grazie alla grande abbondanza di acqua della montagna. Qui venne inventata la carta paglia.

Le altre attività

Un dato del XV secolo rivela che tal Nicola Ianni di Napoli avesse preso due greggi da controllare per sette notti nell’area di Villa Basilica e che, finito il periodo, si sia trasferito a Pariana, che si conferma luogo di ospitalità. È la documentazione della transumanza che dalla montagna appenninica andava sia alla Piana di Lucca e Firenze che alle Maremme.

Le gabelle registrano i pedaggi e dunque i movimenti: nel 1399, quarantacinque persone provenienti da Pariana, Villa Basilica, Boveglio e Colognora pagano la tassa per panni di lana che trasportano.

Naturalmente, poi, c’erano le altre produzioni che abbiamo citato varie volte. Ma attività insostituibile e necessaria per la sopravvivenza della montagna e soprattutto della città –che non produceva ma dipendeva dal suo contado– rimase sempre l’agricoltura, la pastorizia e il bosco. E, per molti secoli, a dare sostentamento alle comunità autonome erano i beni e le terre comunali e cioè quelle terre che non avevano proprietà ma appartenevano indivise a tutti gli abitanti (non ai forestieri, come dicono gli Statuti, che non ne avevano diritto) della comunità.

Ed erano beni di grande importanza. A Pariana, nel 1544, il Comune aveva ben 1600 ettari di pascolo in montagna e il Comune chiede agli Anziani (il governo di Lucca) di poterne privatizzare almeno un terzo (ne otterrà un sesto) in cui avrebbero potuto essere piantati i castagni con beneficio di una popolazione da cui diversi dovevano andarsene già allora.

Uno sguardo finale d’insieme

La mappa che segue –che fotografa la situazione degli ultimi secoli prima dell’età contemporanea (XVII-XVIII secoli)– evidenzia il confine fra gli Stati di Lucca e Firenze (Vicaria di Villa Basilica e Vicaria di Pescia), richiamando molte delle notizie presenti in questa Guida Storica. Si vede il punto del Battifolle e del Monte dell’Uso (detto Uso Comune). Si vede il Ponte del Mercato sulla Via di Pescia che viene da Pariana a Villa Basilica e attraversa il Pescia.

Nella legenda si cita una Selvareggia che è interessante perché un toponimo simile è ricordato in un documento di Matilde di Canossa nel pieno Medioevo.