Pariana, Comune e Terra nuova di Lucca

La grande attenzione che il governo di Lucca ebbe nei secoli per il Plebanato di Villa Basilica ne testimonia l’importanza strategica, in campo economico soprattutto. Il fatto che un borghese di Lucca, Grandonio, sia stato investito del governo di quelle terre ne indica il ruolo. E ne è ulteriore prova, l’impegno per recuperare quelle terre strappandole all’Impero. L’occasione si presentò nel 1204, quando, morto Enrico VI, il Podestà di Lucca Inghirame da Montemagno velocemente riconsegnò Villa Basilica, Pariana, Boveglio e Colognora, nelle cose, uomini, diritti, redditi al Vescovo di Lucca, prima che il nuovo Imperatore li rivendicasse come propri quei luoghi, sulla base del diritto che abbiamo veduto rappresentato nei diversi Diplomi.

AAL, 1194, Parte del Diploma dell’Imperatore Enrico VI al Vescovo di Lucca cui conferma il possesso della Pieve di Villa Basilica con tutte le sue terre, fra cui Pariana.

Cinque anni dopo, 1209, Ottone IV Imperatore, da Foligno, il 16 novembre, rinnova le concessioni al Vescovo che già prima di lui erano state fatte da Enrico IV e V, fino a Lotario III, e cioè la Pieve di Villa Baxilica et totam eandem terram, cum fodro, et villis ad eam pertinentibus eodem modo ad justitiam faciendam.

Fra le terre citate, fuori dal Plebanato di Villa, c’era anche Petrabola, cioè Pietrobana e questo indica le attività di cava di pietra, diffuse ampiamente nel territorio –a Matraia, Vellano, Calamecca, Pietrabona dato che le Pizzorne sono ricche di filoni di arenaria (la stessa delle Chiese romaniche e che fu ampiamente usata nello sviluppo di Lucca).

Il Duecento, dunque, è un secolo strategico per Lucca. La sua industria rigogliosa necessita di un controllo strettissimo del territorio e soprattutto di quelle porzioni che sono aree di strada. Lo vediamo per la Garfagnana che viene pacifica e conquistata e per mezzo secolo vive in pace favorendo lo sviluppo degli affari. In questo contesto Lucca crea la Vicaria di Camporgiano. Qualcosa di simile potrebbe essere avvenuto anche per Pariana caposaldo sulla Strada di Pizzorna. Un’azione che si completa negli anni ‘40 del ‘200 quando i traffici lucchesi sono diventati tumultuosi e Lucca è, nei fatti, la capitale economica della Toscana.

Il Diploma di Ottone IV è segno di un passaggio in cui Lucca tende ad avere il controllo dei territori, togliendolo ai diversi signori –come i Gherardinghi in Garfagnana e i Porcaresi, Corvaia e Vallecchia in Versilia–. In questa fase, si vede un’azione di riorganizzazione dei territori dipendenti da Lucca, come, appunto, la Garfagnana e la montagna lucchese.

Ma, in questa operazione è il Comune di Lucca che deve assumere il ruolo di governo territoriale, togliendolo a chi lo aveva avuto per concessione imperiale per vari secoli e cioè il Vescovo. Il processo, tuttavia, pare indolore. Nel 1239 compare che Villa Basilica e suo Plebanato non è più della Diocesi ma appare sotto la giurisdizione del Comune di Lucca e poiché non ci sono state proteste vescovili per eventuali usurpazioni del Comune, risulterebbe che la transizione sia avvenuta pacificamente, probabilmente per denaro, strumento principe di conquista dei Lucchesi.

Ce lo spiega G. Tommasi, nel suo Sommario della Storia di Lucca:

Se in ogni tempo adoperossi energicamente il Comune (di Lucca, nota mia) per trarre a sè colla forza, o mercè l’efficace allettativa del danaro, le giurisdizioni de’ signorotti rurali, molto più il fece dopo la morte del secondo Federico. Ma cogli ecclesiastici procedeva in tutt’altra maniera: le loro proprietà, signorie e franchigie tenevansi per intangibili: doveva giurare periodicamente il governo, a forma della citata bolla gregoriana d’assoluzione del 1137, di rispettarle non solo, ma di farle anco dagli altri rispettare. Se pure questo giuramento andò in disuso, come pare, ci somministra l’anno presente sicure prove della buona disposizione del governo nel mantenere le clericali prerogative. Imperciocché, ad istanza di un legato pontificio, del vescovo, e di tutto il clero, rinnovò il Consiglio generale le promesse già fatte a Gregorio IX. Ma siccome siamo fatti certi, che in questo medesimo anno il pievanato di Villa Basilica stava sottoposto alla giurisdizione del Comune; siccome mancano, da certo periodo del XIII secolo in poi, atti di sovranità vescovile su quelle terre, come ugualmente querele contro la Repubblica per averlesi appropriate; siccome d’altra parte risulta che, sino dal 1239, riportò il vescovo facoltà d’alienare possessioni ed omaggi d’uomini che gli fossero meno di frutto che di carico: così, volendo conciliare tutte quante le predette cose, bisogna conchiudere, che fuvvi volontaria cessione dall’un canto, e compera del dominio villense dall’altro. Il quale, staccato dagli altri possedimenti feudali della jura vescovile, poco o nissun utile poteva recare al prelato, che vi doveva pur mantenere ufficiali e milizie del proprio; cosicché entrava questo per l’appunto nel novero dei mentovati omaggi gravosi alla mensa, e quindi alienabili.

L’operazione del Comune di Lucca di ottenere dal Vescovo, col denaro (una compera, modello diffuso nel XIII secolo) terre vescovili pare abbia avuto successo soprattutto con Villa Basilica e suo distretto (cioè Pariana e altre terre) perché, per l’opposizione dei Canonici di Lucca, come spiega ancora Tommasi di seguito, fu impedito al Comune di Lucca di farne un modello per altre terre e castelli.

G. TOMMASI, Sommario della Storia di Lucca

Così pure, andò a buon fine l’operazione di sfilare Villa Basilica e suo distretto dalle terre che l’Impero rivendicava come proprie, riaffidandole a destra e a manca con Diplomi (Federico II lo confermò nel 1242). E, dice ancora Tommasi, questa operazione aumentò di intensità dopo la morte dell’Imperatore stesso, a metà del ‘200.

Il passaggio del distretto di Villa Basilica, e in esso Pariana, al Comune di Lucca determinò una probabile svolta nella storia di quest’ultima realtà. Pariana ne fu coinvolta direttamente non solo assumendo un nuovo ruolo ma probabilmente subendo uno stravolgimento urbanistico e venendo ricostruita come Terra Nuova. Nei due documenti seguenti, si richiama l’esistenza del Comune di Pariana dotato di un suo Podestà, cittadino lucchese, Rocchesiano.

Nel documento del 1258, il governo di Lucca –che è formato, non dimentichiamolo, per secoli da mercanti, banchieri e borghesi– riconosce il merito e la fedeltà al Comune di Pariana di aver provveduto a versare quanto ad essa spettante per mantenere e costruire alcune rocche di Lucca. E, di conseguenza, si decide anche di affidare al Comune di Pariana il governo di Pariana stessa, come lo aveva Lucca.

ASL, DIPLOMATICO, TARPEA, 1258. SI RICHIAMA IL COMUNE DI PARIANA.

ASL, DIPLOMATICO, TARPEA, XIII SECOLO, ROCCHESIANO PODESTA’ DI PARIANA

E’ un fondamentale atto di concessione di autonomia che è tipico di quanto si faceva, da parte di Lucca, verso le già citate Terre nuove. Luoghi, cioè edificati ex novo, anche nelle aree di confine e fortificati con castelli e rocche dove portare nuovi abitanti ed avere un caposaldo sicuro, anche in campo economico: ed abbiamo detto della funzione stradale di Pariana. F. Redi, nel suo La frontiera lucchese nel Medioevo, richiama l’impianto urbanistico di Pariana come una terra nuova.

Certamente, come detto, in questa fase, si assiste anche allo spostamento del borgo da attorno alla Chiesa di San Martino e Lorenzo (così è citata nel 1260) al pianoro dove attualmente sorge. Forse anche l’aspetto idrogeologico e sismico –assai negativo per il borgo- possono avere suggerito lo spostamento. Tuttavia, Pariana viene cinta di mura e ne resta l’importante testimonianza della Porta Pizzorna che, da allora, è chiave della viabilità verso nord. Ancora F. Redi nota che il borgo doveva avere anche tre altre porte, una a sud verso Pescia e due laterali, nell’incrocio di strade che convergono nella piazza centrale, di cui una certamente doveva andare verso la Chiesa e proseguire per la montagna pistoiese.

L’esistenza del Comune e Podesteria autonoma di Pariana segna l’assunzione di una maggiore indipendenza da Villa Basilica che resta, comunque, sede di Vicaria lucchese nonché Pieve in ambito religioso.

Le Decime del 1260 per la Diocesi di Lucca mostrano ancora la situazione originale del Plebanato di Villa Basilica che resta limitato alle Chiese di S. Martino e Lorenzo di Pariana, San Michele di Colognora, S. Ginese di Boveglio e compare l’ospitale di San Giovanni di Villa Basilica.

D. BARSOCCHINI, MEMORIE E DOCUMENTI PER SERVIRE ALLA STORIA DEL DUCATO DI LUCCA

Va notato come siano diffusi gli ospitali nel territorio: a questo di San Giovanni, forse legato ai Cavalieri gerosolimitani detti di Malta, ve ne vengono ricordati nella storia altri a Colognora, Boveglio, Corsagna. A Pariana doveva essere, nel 1416, probabilmente un Ospitale dedicato a S. Bartolomeo, come scrive Domenico Pacchi.

La funzione viaria, di area di strada, come detto, fu esaltata nella fase di sviluppo dei traffici lucchesi soprattutto dopo la morte di Federico II (1250) e la nascita della Podesteria di Pariana. Il distretto territoriale di Villa Basilica, con i suoi borghi, diventa centrale nei traffici fino al secolo XV ed oltre. Ora Pariana era un borgo nuovo, dotato di mura e porte e è del tutto verosimile che lo fosse anche di una rocca. La strada viene citata da lì a poco –nel 1429– da Rinaldo degli Albizzi che la chiama Via di Sopra e la descrive come segue:

Villa Basilica ebbe sempre stretti legami con l’attiguo vicariato lucchese di Valdilima. Il vino e la farina di castagne venivano esportati da Villa Basilica; i maiali si spostavano dentro e fuori dal territorio di Villa Basilica da Menabbio; le pecore passavano tra Villa Basilica e Corsagna; i formaggi e le noci venivano portati da Lucchio; panni albagi venivano distribuiti da Villa Basilica a tutti i comuni della Valdilima. (p. 190). E ancora:

A sud, attraverso Corsagna, merci e animali passavano a Villa Basilica, Collodi e poi a Pescia (e tutta la Valdinievole), Pistoia e Firenze (p. 191). Siamo dunque in un contesto di grandissimo interesse. Le “merci” di cui si parla, ora, sono ferro, seta, panni, porci e pecore, carta, calce, carbone, pietra da costruzione, cuoio e pellame, e tanti prodotti alimentari (farina di castagne, formaggi, ecc.). Un grande movimento economico che determinava ricchezza, sia per il lavoro delle botteghe artigiane, dei contadini, dei boscaioli e carbonai, dei cavatori, degli albergatori ed osti, dei notai per rogare gli atti di compravendita.

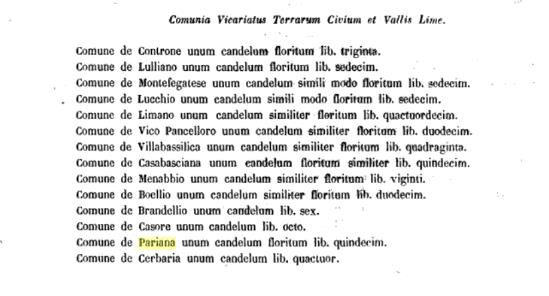

Nel 1308, lo Statuto della Città di Lucca e del suo territorio disegna il quadro che già da metà ‘200 si divide in Vicarie, Comuni e Podesterie: Pariana appartiene al Vicariato che è detto di Valdilima e delle Terre Civium, terre dei cittadini, e questo pare confermare che Pariana sia stata ricostruita come Terra nuova e affidata ai cittadini dal dominatore Lucca. Nel nuovo Comune di Pariana c’è un Podestà stipendiato da Lucca e la comunità deve portare a Lucca per Santa Croce, 14 settembre di ogni anno, un cero fiorito di 15 libbre. Dunque la vita civile procede regolarmente con lo sviluppo di attività produttive e transiti.